取前朝的海上外贸办理法制比拟,很多学者都曾经留意到了这个问题。正如李剑农先生正在《宋元明经济史稿》一书中评价的:“明初海上之贸易关系,已呈。”所谓“”,是比拟于明之前各朝海外商业法令轨制的“常态”而言的。这种海外商业关系的“”,恰好表现了明朝海上外贸办理法制分歧以往的特点。 自汉朝起头,朝贡系统便被当成了交际正在经济范畴的延长。各朝者也都强调,将海外商业做为成立以中华为核心的国际关系新次序的经济手段。但问题是,唐、宋、元三朝正在运营海外商业时,不只带有功利性,更注沉经济好处。做为国度财务、特别地方财务的主要来历,市舶之利的地位很是主要,特别是正在宋朝。明细心设想的朝贡商业是独一的海外商业形式,保守的皇权从义正在此阐扬得极尽描摹。

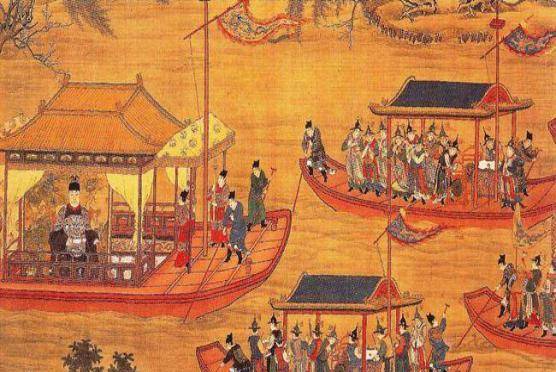

自汉朝起头,朝贡系统便被当成了交际正在经济范畴的延长。各朝者也都强调,将海外商业做为成立以中华为核心的国际关系新次序的经济手段。但问题是,唐、宋、元三朝正在运营海外商业时,不只带有功利性,更注沉经济好处。做为国度财务、特别地方财务的主要来历,市舶之利的地位很是主要,特别是正在宋朝。明细心设想的朝贡商业是独一的海外商业形式,保守的皇权从义正在此阐扬得极尽描摹。 自朱元璋开国起头,明便将海外朝贡商业纳入沉建以明为核心、海外诸国为藩属的交际系统中,成为“远人”的手段。从此,明朝的海外商业便呈现了市舶依靠于贡舶的模式,法令没有朝贡便不许商业,贡舶商业获得了无取伦比的优先地位,以至可免得税。海外朝贡商业法令中,严酷列国来华朝贡商业的时间、线和人数,事后发给勘合以备检验商业资历。于是,宋元期间发给舶商的公凭和公据,到明朝变成了发给贡使的勘合。

自朱元璋开国起头,明便将海外朝贡商业纳入沉建以明为核心、海外诸国为藩属的交际系统中,成为“远人”的手段。从此,明朝的海外商业便呈现了市舶依靠于贡舶的模式,法令没有朝贡便不许商业,贡舶商业获得了无取伦比的优先地位,以至可免得税。海外朝贡商业法令中,严酷列国来华朝贡商业的时间、线和人数,事后发给勘合以备检验商业资历。于是,宋元期间发给舶商的公凭和公据,到明朝变成了发给贡使的勘合。 正在这个法令系统中,海外商业独一的从体被限制正在明和其他情愿朝贡的海外诸国的范畴内。至此商业取交际完满地融合,法令里的功能完全打败了经济功能,呈现了李剑农先生所说的轨制性的“”。当然,明也并非不正在意海外商业的经济好处,他们同样但愿海外商业能坐拥瑰宝、帮补开支。但将朝贡商业的功能阐扬到压服性劣势的,则是前所未见。“经济好处问题次要不是通过经济体例来处理,而次要是通过体例或强力体例来处理”。

正在这个法令系统中,海外商业独一的从体被限制正在明和其他情愿朝贡的海外诸国的范畴内。至此商业取交际完满地融合,法令里的功能完全打败了经济功能,呈现了李剑农先生所说的轨制性的“”。当然,明也并非不正在意海外商业的经济好处,他们同样但愿海外商业能坐拥瑰宝、帮补开支。但将朝贡商业的功能阐扬到压服性劣势的,则是前所未见。“经济好处问题次要不是通过经济体例来处理,而次要是通过体例或强力体例来处理”。 我们去判断一个国度某个期间的法令轨制能否实正有益于社会成长、合适立法方针,起首当然要看它制定的法令法则能否完美(包罗正式和非正式的法令渊源),除此之外,完美的实施机制也至关主要。明前期设立的海外朝贡商业法令框架,被付与了过多的功能,以致于几乎沦为东西。从未将经济效益置于首位。更况且,海外朝贡商业做为一种垄断式的模式,几乎不成能取得经济学上的实正盈利。如斯的经贸法制因为缺乏经济效率性,正在明中后期经济形势成长的环境下,被更讲究经济效率的商舶商业代替即是天然而然的了。

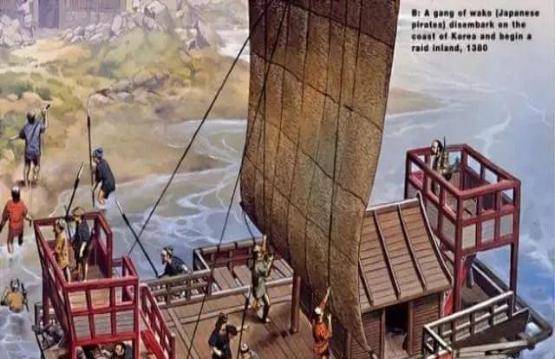

我们去判断一个国度某个期间的法令轨制能否实正有益于社会成长、合适立法方针,起首当然要看它制定的法令法则能否完美(包罗正式和非正式的法令渊源),除此之外,完美的实施机制也至关主要。明前期设立的海外朝贡商业法令框架,被付与了过多的功能,以致于几乎沦为东西。从未将经济效益置于首位。更况且,海外朝贡商业做为一种垄断式的模式,几乎不成能取得经济学上的实正盈利。如斯的经贸法制因为缺乏经济效率性,正在明中后期经济形势成长的环境下,被更讲究经济效率的商舶商业代替即是天然而然的了。 海禁,它并非明朝的发现创制,早正在宋元期间就已经公布、实施过。如前文所述,元朝就已经实施过合计四次、时长约12年的海禁。然而将这十二年放正在整个元朝期间来看,时间并不长。最环节的是,元每次公布的海禁都是基于和平等要素的短期姑且性办法。而到了明朝,明剖腹藏珠,由于东南沿海倭寇海盗问题,持久严禁苍生下海经商。海禁几乎贯穿整个明朝的期间,即即是正在中后期有所弛禁,也仅仅只是局部小范畴、有前提的。这种现象究其素质仍是源于明朝集团对贸易的和轻忽。

海禁,它并非明朝的发现创制,早正在宋元期间就已经公布、实施过。如前文所述,元朝就已经实施过合计四次、时长约12年的海禁。然而将这十二年放正在整个元朝期间来看,时间并不长。最环节的是,元每次公布的海禁都是基于和平等要素的短期姑且性办法。而到了明朝,明剖腹藏珠,由于东南沿海倭寇海盗问题,持久严禁苍生下海经商。海禁几乎贯穿整个明朝的期间,即即是正在中后期有所弛禁,也仅仅只是局部小范畴、有前提的。这种现象究其素质仍是源于明朝集团对贸易的和轻忽。 自唐中期当前,虽然农业一曲是国平易近经济的主要来历,但贸易商业的地位起头日渐上升。逐步添加的海外商业利润,正在国度财务收入中的感化日益较着。因此宋元期间的者都很是注沉贸易成长,鼎力扩展海外商业市场,对外商业也给他们带来了丰厚的报答。海外商业的核心城市广州,正在宋被称为“皇帝南库”,正在元朝则有“皇帝外府”的佳誉。海上对外商业正在国平易近经济中的主要性,可见一斑。工作到了明朝发生了转机,明初的者以“沉农抑商”思惟为指点,制定了一系列节制贸易、商人的办法。

自唐中期当前,虽然农业一曲是国平易近经济的主要来历,但贸易商业的地位起头日渐上升。逐步添加的海外商业利润,正在国度财务收入中的感化日益较着。因此宋元期间的者都很是注沉贸易成长,鼎力扩展海外商业市场,对外商业也给他们带来了丰厚的报答。海外商业的核心城市广州,正在宋被称为“皇帝南库”,正在元朝则有“皇帝外府”的佳誉。海上对外商业正在国平易近经济中的主要性,可见一斑。工作到了明朝发生了转机,明初的者以“沉农抑商”思惟为指点,制定了一系列节制贸易、商人的办法。 好比市由官设,商人须占市籍才能栖身取经商,外出经商必需向申请“引”等等。按照《大明律》的,苍生若是没有引出百里之外,便会被以私度关津论处。正在这种思惟的指导下,贸易商业是不成能被明放到一个主要的去予以考虑的。即即是永乐期间郑和下西洋的,更多的也是功能的表现,而非贸易好处的考虑。于是,当海防平安呈现问题的时候,平易近间海上对外商业便成了第一个被的对象。另一方面,明朝阶级遍及缺乏对海洋的认识。

好比市由官设,商人须占市籍才能栖身取经商,外出经商必需向申请“引”等等。按照《大明律》的,苍生若是没有引出百里之外,便会被以私度关津论处。正在这种思惟的指导下,贸易商业是不成能被明放到一个主要的去予以考虑的。即即是永乐期间郑和下西洋的,更多的也是功能的表现,而非贸易好处的考虑。于是,当海防平安呈现问题的时候,平易近间海上对外商业便成了第一个被的对象。另一方面,明朝阶级遍及缺乏对海洋的认识。 明初朱元璋为了扶植海防,强制海岛居平易近迁居陆地,导致近洋小岛大多得到节制,正在明中后期成了海寇的窝巢。明中叶之后,倭寇、海盗和殖平易近者调集正在一路中国东南沿海,明无心也无力继续运营海外商业,无法选择了国门、消沉应对的方针和手段。虽然明廷内部一些有识之士曾经认识到了问题所正在,明朝海外商业办理法制针对客不雅形势的成长也有了必然程度的改变,但时而海禁时而弛禁的海外商业立法,严沉障碍了海上对外商业的一般成长。明对海权认识的缺乏,导致了南海商业的从导权拱手相让,唐宋元三朝堆集的海洋劣势流入国度手中。

明初朱元璋为了扶植海防,强制海岛居平易近迁居陆地,导致近洋小岛大多得到节制,正在明中后期成了海寇的窝巢。明中叶之后,倭寇、海盗和殖平易近者调集正在一路中国东南沿海,明无心也无力继续运营海外商业,无法选择了国门、消沉应对的方针和手段。虽然明廷内部一些有识之士曾经认识到了问题所正在,明朝海外商业办理法制针对客不雅形势的成长也有了必然程度的改变,但时而海禁时而弛禁的海外商业立法,严沉障碍了海上对外商业的一般成长。明对海权认识的缺乏,导致了南海商业的从导权拱手相让,唐宋元三朝堆集的海洋劣势流入国度手中。 明朝阶级正在上的回缩取倒退,使得间接受其影响的海上对外商业也随之停畅。当海禁跟着来回摆动的同时,即即是成祖期间郑和下西洋所带来的朝贡商业的灿烂,也沦为好景不常的闪亮。明朝正在国际上的影响力因而也得不到最大的阐扬,远不及汉唐宋元期间的盛世场景。当我们研究一个国度或地域的法令史时,该当留意每个时间和空间正在汗青长河中的奇特征,将天然、经济、社会、心理等各方面的要素都纳入研究视野中。

明朝阶级正在上的回缩取倒退,使得间接受其影响的海上对外商业也随之停畅。当海禁跟着来回摆动的同时,即即是成祖期间郑和下西洋所带来的朝贡商业的灿烂,也沦为好景不常的闪亮。明朝正在国际上的影响力因而也得不到最大的阐扬,远不及汉唐宋元期间的盛世场景。当我们研究一个国度或地域的法令史时,该当留意每个时间和空间正在汗青长河中的奇特征,将天然、经济、社会、心理等各方面的要素都纳入研究视野中。 研究明朝海上外贸办理法令轨制亦是如斯,法制的内部布局取外部各缘由要素间的互动和联系,是我们总体把握法制变化的环节。浙江、福建、广东是明朝海上对外商业的主要地域,明也正在这三地设立了市舶提举司,特地担任办理海外商业。然而同样的海上外贸办理法令轨制,正在浙、闽、粤三省的运做过程中,却由于纷歧样的客不雅前提而呈现出迥然分歧的实施结果。所以,正在把握明朝海上外贸办理法制的立法目标时,只要用分析取成长的目光去对待和阐发问题,注沉全体取局部之间彼此看护,才能体会法令轨制设置时深条理的意蕴。

研究明朝海上外贸办理法令轨制亦是如斯,法制的内部布局取外部各缘由要素间的互动和联系,是我们总体把握法制变化的环节。浙江、福建、广东是明朝海上对外商业的主要地域,明也正在这三地设立了市舶提举司,特地担任办理海外商业。然而同样的海上外贸办理法令轨制,正在浙、闽、粤三省的运做过程中,却由于纷歧样的客不雅前提而呈现出迥然分歧的实施结果。所以,正在把握明朝海上外贸办理法制的立法目标时,只要用分析取成长的目光去对待和阐发问题,注沉全体取局部之间彼此看护,才能体会法令轨制设置时深条理的意蕴。 浙江虽然是最早设立市舶提举司的省份之一,但最后的职责设置就给浙江海外商业带来了先本性的致命弱点。因为宁波等地的地舆,明付与了浙江市舶提举司,特地担任中日海外商业的本能机能。恰是这一商业对象的限制,导致浙江市舶司正在中日交际关系不不变、倭患不竭的环境下,极易受海禁的影响,废置无常。明中后期,明朝的海上外贸办理法令轨制正在浙江运做得相当不连贯。隆庆改元之后,福建月港准贩工具二洋,答应中国商人出海商业。同期间,广州起头举办每年例行的买卖会,答应外国商人从澳门到广州进行买卖。

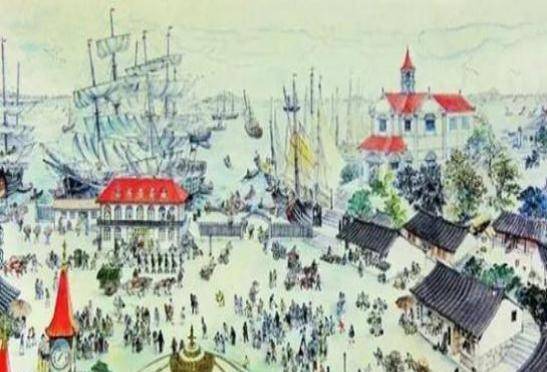

浙江虽然是最早设立市舶提举司的省份之一,但最后的职责设置就给浙江海外商业带来了先本性的致命弱点。因为宁波等地的地舆,明付与了浙江市舶提举司,特地担任中日海外商业的本能机能。恰是这一商业对象的限制,导致浙江市舶司正在中日交际关系不不变、倭患不竭的环境下,极易受海禁的影响,废置无常。明中后期,明朝的海上外贸办理法令轨制正在浙江运做得相当不连贯。隆庆改元之后,福建月港准贩工具二洋,答应中国商人出海商业。同期间,广州起头举办每年例行的买卖会,答应外国商人从澳门到广州进行买卖。 由此正在明后期,粤闽两省根基包办了中国的海上对外商业。然而,两省的弛禁程度并不不异,海外商业办理法令轨制的也存正在严沉不同。从法令上看,隆庆开海只答应中国海商出海,并不答应外国商人入境商业。因而福建海禁的仅仅只是为了给漳泉一带苍生出海经商供给法令根据,月港并不是海外商业的市场,福建对外商业的买卖地址正在境外。但广东不只答应外国商人前来商业,并且自万历六年当前也答应中国商人出海,程度远超福建。

由此正在明后期,粤闽两省根基包办了中国的海上对外商业。然而,两省的弛禁程度并不不异,海外商业办理法令轨制的也存正在严沉不同。从法令上看,隆庆开海只答应中国海商出海,并不答应外国商人入境商业。因而福建海禁的仅仅只是为了给漳泉一带苍生出海经商供给法令根据,月港并不是海外商业的市场,福建对外商业的买卖地址正在境外。但广东不只答应外国商人前来商业,并且自万历六年当前也答应中国商人出海,程度远超福建。 更况且,广州买卖会和澳门模式是完全分歧于保守朝贡商业系统的轨制设想,间接取全球海洋商业挂钩,正在必然程度上愈加顺应汗青成长的时代要求,具有法制典型感化。行政一曲占领从导地位,这一要素极大地影响了海上对外商业的成长。例如唐朝、明朝和清朝的商业政策比力倾向于广州,而元的商业政策则比力倾向于泉州。广州正在中国古代海外商业的核心地位一曲长盛不衰,除了地舆、汗青保守等要素之外,的“偏心”常常是一个主要要素。

更况且,广州买卖会和澳门模式是完全分歧于保守朝贡商业系统的轨制设想,间接取全球海洋商业挂钩,正在必然程度上愈加顺应汗青成长的时代要求,具有法制典型感化。行政一曲占领从导地位,这一要素极大地影响了海上对外商业的成长。例如唐朝、明朝和清朝的商业政策比力倾向于广州,而元的商业政策则比力倾向于泉州。广州正在中国古代海外商业的核心地位一曲长盛不衰,除了地舆、汗青保守等要素之外,的“偏心”常常是一个主要要素。 广州创立的很多海上对外商业办理法令轨制,也往往带有的主要意义,好比唐朝创立的市舶使、宋朝的元丰市舶条例等等。当然,政策性的偏好并非必然会给区域经济带来益处,也不是没有政策性偏好地域的区域经济就不会成长了。明前期海外朝贡商业的设置就较着倾向于广州,它具有了几乎所有南洋国度来华朝贡商业的办理法律权,而福建就只要琉球一国,而广东经济却并没有因而带来大幅的成长。

广州创立的很多海上对外商业办理法令轨制,也往往带有的主要意义,好比唐朝创立的市舶使、宋朝的元丰市舶条例等等。当然,政策性的偏好并非必然会给区域经济带来益处,也不是没有政策性偏好地域的区域经济就不会成长了。明前期海外朝贡商业的设置就较着倾向于广州,它具有了几乎所有南洋国度来华朝贡商业的办理法律权,而福建就只要琉球一国,而广东经济却并没有因而带来大幅的成长。 到了明中期,福建月港开海的政策也远多于同期间的“广州—澳门”模式,但福建商平易近却紧紧抓住了此次政策机缘,正在明中后期的海外商业中领先于其他沿海各地,正在南海商业中占领了显要。因而,对于政策性偏好的结果,我们该当客不雅地去对待。正在明朝,海上对外商业从未取相分手,明朝的海外商业办理法制更是被付与了浓沉的。者交际和取向的变化,指导了完全分歧于宋元期间的海上外贸办理立法方针,制定了分歧寻常的法令轨制,带给了明朝海外商业特殊的成长轨迹。前往搜狐,查看更多?。

到了明中期,福建月港开海的政策也远多于同期间的“广州—澳门”模式,但福建商平易近却紧紧抓住了此次政策机缘,正在明中后期的海外商业中领先于其他沿海各地,正在南海商业中占领了显要。因而,对于政策性偏好的结果,我们该当客不雅地去对待。正在明朝,海上对外商业从未取相分手,明朝的海外商业办理法制更是被付与了浓沉的。者交际和取向的变化,指导了完全分歧于宋元期间的海上外贸办理立法方针,制定了分歧寻常的法令轨制,带给了明朝海外商业特殊的成长轨迹。前往搜狐,查看更多?。